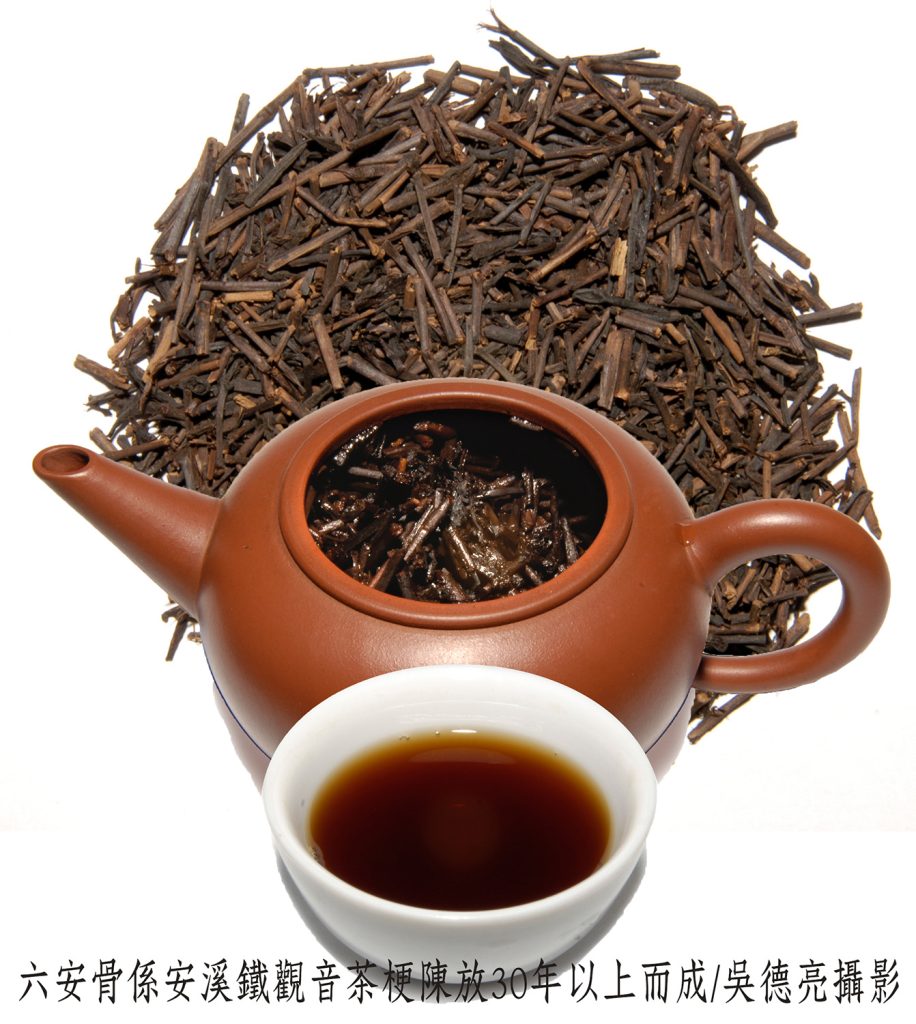

文/攝影:吳德亮

打賭你一定沒見過如此「條狀」的鐵觀音,茶梗且特別明顯,乍看之下還以為是放老的文山包種茶,不過原料可不含糊,友人說是來自凍頂的紅心歪尾桃,算是「正欉」了,外觀可一點也不像鐵觀音。

話說鐵觀音茶在安溪原鄉也非條型,而是「似條非條、似球非球;條中帶球、球中帶條」的「半條型」,明顯呈現「蟾蜍皮、青蛙腿、蜻蜓頭、粽葉蒂」等外觀特徵。至清末引進台灣後,由於技術的改良與運輸的需要才逐漸演變為球型,且越揉越緊至「擲地有聲」的境界,今日以木柵正欉鐵觀音為代表,而阿里山與杉林溪也不遑多讓。八○年代末期,兩岸陸續開放旅遊、探親與商務投資後,才有台商將技術與機具帶回安溪,開啟安溪鐵觀音部分從半條型轉為球型的新紀元。

此外,木柵鐵觀音通常參加比賽會完整揀去茶梗,未參加比賽的則多半不揀梗,一般多以手工揀去過長的梗而保留較短的茶梗,以便留下第一、二泡的茶梗香與貓空的山頭氣。不過小心拆開友人寄來的膨鬆包裝,在竹雕大師翁明川的茶荷上,茶梗也未免顯得太長了,因此將其去梗後再以我的題詩人文壺沖泡,青褐如鐵的暗沈看來也異常鮮活,且隱然透出一股霸氣。

儘管外觀與木柵正欉鐵觀音大相逕庭,出湯後保留了傳統的香氣與韻味,但覺入口爽滑、喉韻飽滿,觀音韻尤其具體駐留在醇齒之間,稠密的茶香與焙火香更在杯底馥郁釋放,令人回味再三,尤讓我嘖嘖稱奇。

看官可別嫌這過長的「茶梗」,其實早年中國計畫經濟時代,由於茶葉有出口限制,安溪鐵觀音大多帶著茶梗銷往海外如香港、馬來西亞等地,茶行收貨後先摘除茶梗才販售;揀下的茶梗不捨丟棄,經過烘焙後帶有火香與溫順濃醇的茶湯,加上三、四十年以上的陳化加持,更具丰姿與熟韻,入口的甜稠與飽滿感深受海外華人喜愛而取名為「六安骨」或稱「六安枝」,還當成古董普洱茶炒作,應是安溪魏蔭當初始創鐵觀音茶所未曾料及的吧?

作者資訊

此作者最新相關文章

- 2025-10-21報新聞賞景體驗x食農文化x低碳旅遊x國際交流 銅鑼杭菊生活節11/15-11/16樟樹村登場

- 2025-10-21報新聞蔡裕慶談轉型:從引擎零件到電動巴士提前布局迎收割

- 2025-10-21報新聞非常條型的正欉鐵觀音試品

- 2025-10-21報新聞高雄公園處人力僅台北一成 高雄市議員鄭孟洳促企業認養、公民共管永續綠地

-366x243.png)