報新聞/中部特派員鄒志中報導 「城市隙光,未竟詩章…」在瞬息萬變、重構不斷的當代,藝術是人們探問世界、定義自我的深刻對話。「2025臺灣美術新貌獎」年度盛典,已於日前在臺中市港區藝術中心隆重揭幕,並將持續展出至2025年10月19日。本屆展覽匯聚46件精彩入選作品,涵蓋影像、裝置、水墨、新媒體…等多元媒材,生動呈現當代藝術家如何從日常生活的微觀縫隙中,拼貼出屬於個人與時代的「未竟之詩」。頒獎典禮已於日前圓滿落幕,廣邀台灣各界藝文人士共襄盛舉,分享創作歷程與得獎喜悅。

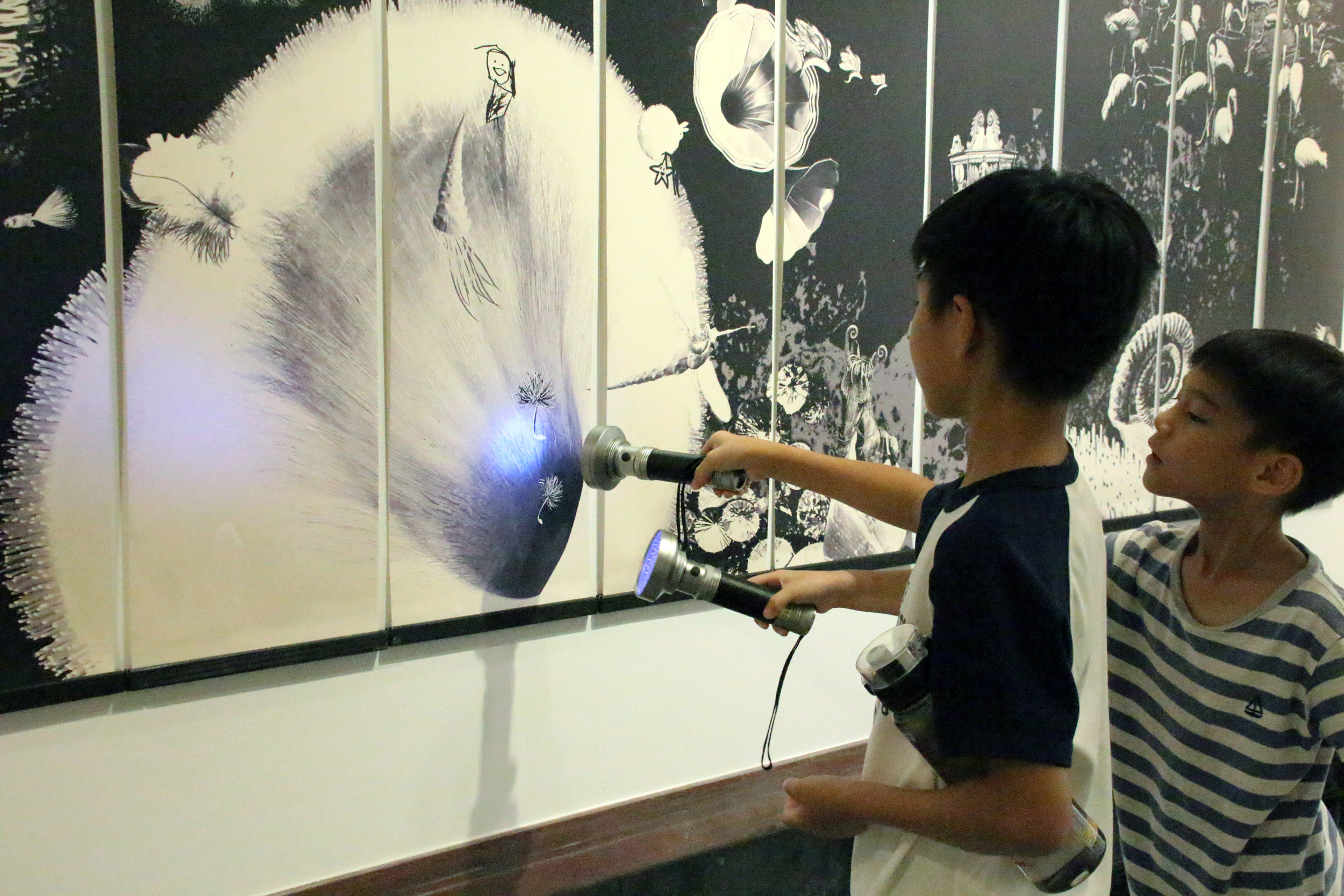

臺中市文化局長陳佳君表示,「臺灣美術新貌獎」深耕藝壇逾二十載,自2000年創立以來,不斷與時俱進。尤其自2016年起,更秉持「不限年齡、不拘媒材、不設尺寸」的開放宗旨,打破傳統框架,旨在激發藝術創作的無限潛能。本屆作品表現令人為之驚艷,開創藝術視野新格局,其中更有年僅16歲的創作者入選,足見新貌獎在引領藝文潮流、孵育新銳方面的重要意義。當作品結合現代科技、裝置藝術並邀請觀眾參與互動時,不僅突破了傳統的「觀看」模式,更創造出全新的藝術體驗與感動。陳局長也代表臺中市長盧秀燕,向所有得獎者致上誠摯感謝,肯定他們以豐沛多元的創作,展現臺灣當代藝術的強勁能量。

本次徵件共收到135件作品,經由七位重量級評審團歷經三輪嚴謹審議,最終脫穎而出一件「新貌獎」與三件「評審團獎」。這些獲獎作品皆以創新語彙深刻回應生活與現實,挑戰觀眾對藝術的既定想像,為當代藝術注入活水。

本屆最大獎「新貌獎」由藝術家蔡瑜的《吾名是》摘下桂冠。他巧妙運用街頭招牌、鏡面與微縮景觀,重構了一座既熟悉又疏離的城市意象。那些曾經存在卻被遺忘的空間與人群,在招牌的隱喻中甦醒;而鏡面則映照觀者自身,召喚對城市記憶的片段回憶。夜色背景下,喧囂退去,只留下靜謐的凝視與深層思辨。作品以極簡語彙傳達宏大意涵,獲評審一致高度肯定。

三件「評審團獎」亦各具特色:

簡祐呈《實際的空性》:引領觀者透過VR技術與3D掃描,從飛行視角深入一個自然與廢墟交織的虛擬境地。在缺乏明確敘事的情境中,觀眾拾取異物、拼湊碎片,展開一場充滿詩意的數位時代漂流,重新思考虛實之間的界線。

方世河《遇見源頭》:以水墨菊花、柚子皮與鐵絲建構立體裝置,展現對材質的細膩掌握與獨特詮釋。作品象徵創作與生命的回返歷程,技法與直覺的交融,如同一首淡雅卻蘊藏深刻情感的詩句。

莊駿良《植入程序》:描繪科技高度進化後的末日景象,十四隻擬態生物在展場中無序擴散。作品細節精緻,卻在螺絲關節等非有機構造中,透露出虛構的本質,引發觀者對生命定義與科技倫理的深層反思。

臺中市文化局進一步補充,歷年入選作品的共同特點是跳脫學院美學與單一媒材的限制,呈現出一種「未修琢」的原始個性——敘事不受制約、媒材不受拘束,卻因此流露出真實與不確定性的藝術生命力。除了獲獎作品,展覽中還可見以聲音、氣味、植物為素材的裝置,或結合AI與數位語彙所構築出的新感官圖景。在這裡,藝術不再僅僅是「觀看」,而是誠摯邀請觀眾「參與」、「共感」與「提問」,激發更多元的對話與省思。

「2025臺灣美術新貌獎」不只是一場藝術競賽,更是一個讓藝術與世界脈動交會的現場。這場展覽,亦是所有創作者對時代發出的集體提問:「藝術」是為了完成什麼?還是為了不斷想像什麼?誠摯邀請您蒞臨臺中市港區藝術中心,親身感受這場視覺、聽覺、乃至心靈的豐盛饗宴,一同從這些作品的縫隙中,看見這個時代的「未竟之詩」!更多展覽資訊,歡迎至臺中市港區藝術中心官網(https://tcsac.taichung.gov.tw/)查詢。

據了解,頒獎典禮與展覽開幕盛況空前,臺灣各界貴賓雲集,共同見證臺灣當代藝術的蓬勃發展,包括: 臺中市文化局長陳佳君、評審團召集人國立臺中教育大學美術系教授莊明中、評審委員高雄師範大學美術系榮譽教授洪根深,以及多位藝術家出席。立法委員蔡其昌、顏寬恒及臺中市議會副議長顏莉敏、臺中市議員陳廷秀服務處亦特派代表蒞臨現場,獻上對得獎者的榮耀與祝福!

作者資訊

此作者最新相關文章

- 2025-09-15報新聞桃警打詐數據首公開 領航猿球星力挺反詐騙

- 2025-09-15報新聞壢警跨單位雷霆除暴 強勢掃蕩外籍人士非法活動 淨化轄區治安

- 2025-09-15報新聞支持青年無畏啟程,邁向創業之路! 竹市府推出青創貸款利息補貼協助減輕資金壓力

- 2025-09-15報新聞築夢就業、啟航新生 竹市系列活動助身障朋友拓展多元就業契機規劃身障友善庇護市集與專題講座

-366x243.png)